Краткая история тимбилдинга «От палеолита до наших дней»

ЧАСТЬ1. ТИМБИЛДИНГ ОТ ЗАРИ ИСТОРИИ ДО НАЧАЛА ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Тимблидинг — то, без чего невозможно представить себе современную корпоративную культуру. У каждого из нас это слово вызывает своими ассоциации, разнящиеся в диапазоне от крайне приятного опыта до тяжёлой психологической травмы. Впрочем, как бы мы ни относились к этому явлению, никто не станет отрицать, что тимбилдинг — один из ярких маркёров нашей эпохи. Или не только нашей?

Как и известно, почти всё что нам кажется по‑настоящему новым и прогрессивным, было изобретено где‑то между плугом и государственностью, и тимбилдинг здесь не исключение.

В той или иной форме он прошёл с человечеством путь от зари цивилизации до наших дней, а предпосылки к формированию теории тимбилдинга можно найти уже в «Государстве» Платона.

Найти ту точку в пространстве и времени, когда люди задумались о внедрении практик, повышающих эффективность командной работы, решительно невозможно. Зато можно легко выделить три инструмента тимбилдинга, которые были всегда, и ещё один, появившийся в ранней античности.

Охота

Самый древний и самый престижный тимбилдинг всех времён и народов, по совместительству является ещё и первой формой деятельности, ради которой людям вообще пришлось впервые научиться работать в команде.

Разумеется, речь идет об охоте. На протяжении всей древности, античности, средневековья, нового времени и даже части двадцатого века именно она была практикой, при помощи которой сплачивали коллективы. Для воинов охота была возможностью научиться работать вместе без особого вреда для окружающих, для правителей и вельмож, решивших сотрудничать — шансом сблизиться и получше узнать своих новых партнёров, а для ковбоев и гаучо нового света — инструментом скрепления боевого братства.

Традиции большинства архаичных народов включают в себя посвящение через охоту, мальчики, чтобы стать мужчинами, должны были загнать зверя вместе с взрослыми охотниками, что как бы автоматически приводило к их интеграции в мужской коллектив родного племени.

В средние века и в античности после сбора нового войска полководцы первым делом вели всех своих всадников на совместную охоту, что в те времена как-бы заменяло им военные маневры. Среди же руководителей, собранных в одну команду, благодаря этому величайшему тимбилдингу былых времен, можно найти как монгольских ханов, так и членов брежневского политбюро.

Ритуал

Вторым древнейшим видом тимбилдинга, который, в отличие от охоты, всё-таки смог добраться до современной корпоративной культуры, хоть и в крайне символической форме, было совместное участие в ритуалах. Люди древности прежде чем отправиться в совместное предприятие, вместе приносили жертвы и оставляли подношения богам, рыцари средневековых орденов несколько раз в день собирались на молитву, запорожские казаки перед опасным походом обменивались нательными крестами.

Золотым веками религиозного тимбилдинга стали высокое средневековье и новое время.

Подъём торговли и коммерции породил множество купеческих гильдий и братств, каждое из которых стремилось как можно быстрее обзавестись собственной церковью для членов своей корпорации. Вопрос “С кем ты вместе молишься?” для купца тех времён означал примерно то же, что вопрос “С кем ты ходишь на обед?” для современного менеджера.

Стоит отметить, что этот тренд не обошёл и древнюю Русь. Уже в двенадцатом веке в Новгородской республике появилось купеческое братство “Ивановские сто”.

Наши предки старались не отставать от своих западных коллег, и уже в первое десятилетие существования братства оно обзавелось собственной площадкой для корпоративно-религиозных мероприятий — церковью Иоанна Предтечи на Опоках.

И хотя частные компании наших дней обычно не призывают сотрудников на совместные молитвы, найти инкарнации этой традиции в современном мире довольно несложно — просто посмотрите, как проходят групповые тренинги представителей Орифлейм.

Трапеза

Третий древний тимбилдинг примечателен тем, что с вероятностью 99% в нём принимали участие лично вы. Чтобы понять, так это или нет, достаточно ответить себе на один простой вопрос — “Вы когда-нибудь были на корпоративе”?

Совместное употребление еды и спиртного людьми, которые вместе делают общее дело — практика, по всей видимости, появившаяся вместе с первыми человеческими сообществами. Охотники неолита вместе ели добытую дичь, князья принимали пищу исключительно за общим столом со своими сотрудниками (в те времена их называли дружиной), а о значении пиров и банкетов для любой уважающей себя организации, что прошлого, что настоящего можно даже не говорить.

Состязание

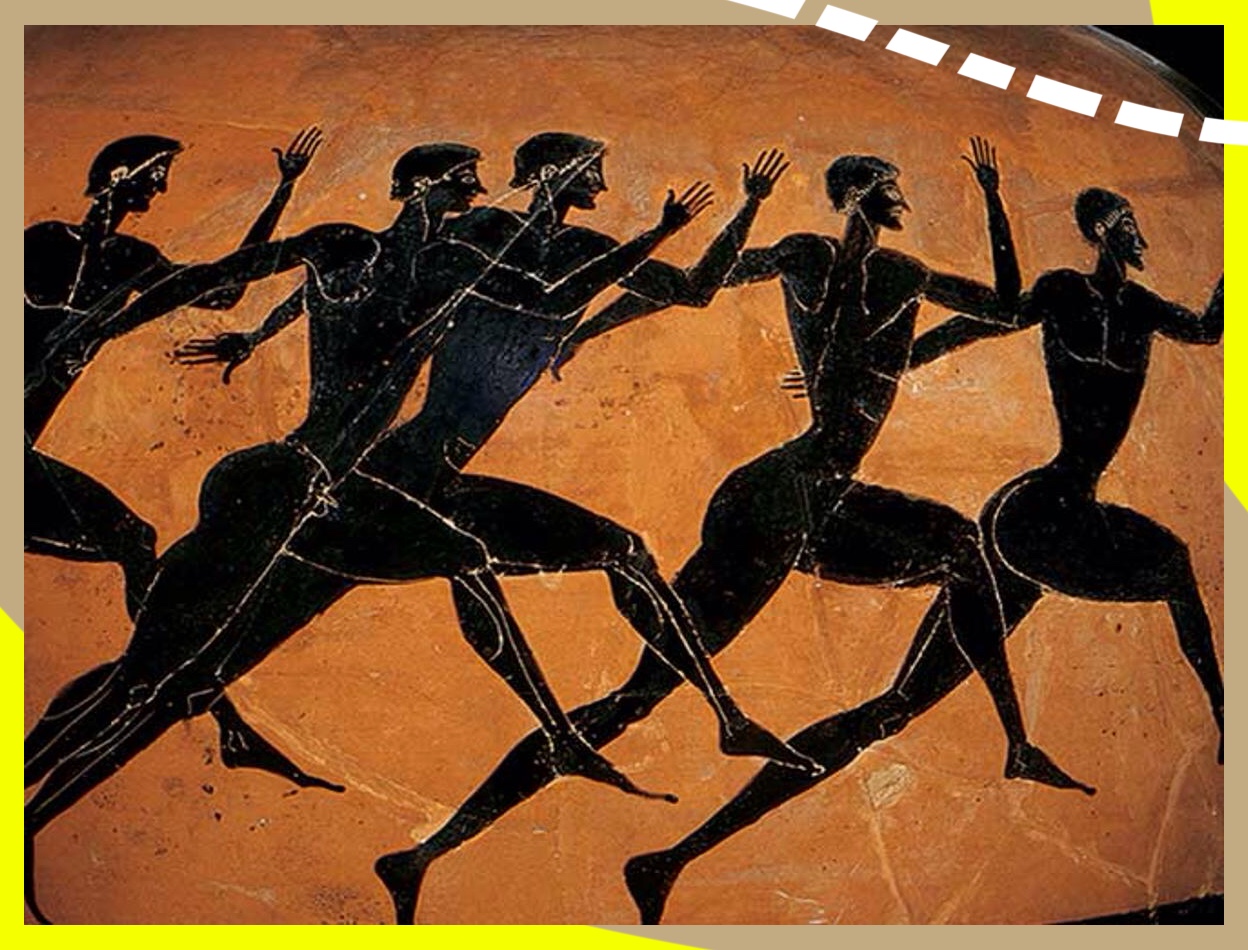

Единственный древний тимбилдинг, про который мы точно можем сказать, когда и где он появился, — это спортивные игры.

Родина атлетики, страна, на тысячи лет определившая наши представления о том, каким должно быть красивое тело — древняя Греция в эпоху высокой античности. Эта цивилизация не была бы собой, если бы не попыталась вдохнуть дух здорового состязания во все формы человеческой коммуникации. Здесь регулярные спортивные игры проводились в войсках среди солдат, на кораблях среди матросов и в школах среди учащихся. Именно эта традиция ближе всех к тимбилдингам в современном понимании этого слова. Кстати, древние греки прекрасно осознавали ту роль, которую их атлетические увлечения играли в вопросе командообразования. Уже Платон в своем “Государстве” писал: “Ты узнаешь больше о человеке за час игры, чем за год разговоров».

Кстати, великий философ даже пытался масштабировать эту практику, превратив регулярные спортивные состязания в своего рода глобальный обязательный тимбилдинг для всех граждан полиса.

Правда, соотечественники эту идею не поддержали, что, вполне возможно, было фатальной ошибкой с их стороны, если учесть частоту гражданских войн в Афинах тех времен и ту роль, которую они сыграли в истории упадка великого полиса. Кто знает, быть может, общегородской платоновский тимбилдинг и смог бы направить историю античности в другое русло.

Охота, пиры, совместные молитвы и спортивные состязания были незаменимыми инструментами командообразования на протяжении большей части истории человечества, и все же, среди читателей этой статьи вряд ли найдется много людей, которые бы хоть раз забили дикого вепря вместе со своими соседями по кабинету или ходили с ними на ночные бдения в церковь. Двадцатый век навсегда изменил облик корпоративной жизни, а вместе с ним и наши представления о тимбилдинге.

ЧАСТЬ 2. РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТИМБИЛДИНГА

Тимбилдинг прошёл долгий путь рука об руку с коллективами всех времён и народов — от каменного века к нашим дням. Вожди неолита, короли Средних веков и фабриканты Нового Света — все они нуждались в эффективных механизмах, способных превратить толпу ничем не связанных между собой людей в единую команду. Как мы уже выяснили, перечень инструментов, доступных руководителям прошлого, не сильно менялся на протяжении тысячелетий, да и сами тимбилдинги древности проводились в основном для “топ-менеджеров” своего времени.

Так продолжалось вплоть до двадцатого века, когда процесс командообразования не был сначала переосмыслен, затем концептуализирован и, в итоге, перерождён.

Выделить конкретную дату, которую можно было бы назвать днём рождения современного тимбилдинга, довольно сложно. Также нам вряд ли удастся найти первое упоминание этого термина в профессиональной литературе. Однако мы точно знаем имена людей, которых можно с полным правом назвать отцами-основателями современной концепции тимбилдинга.

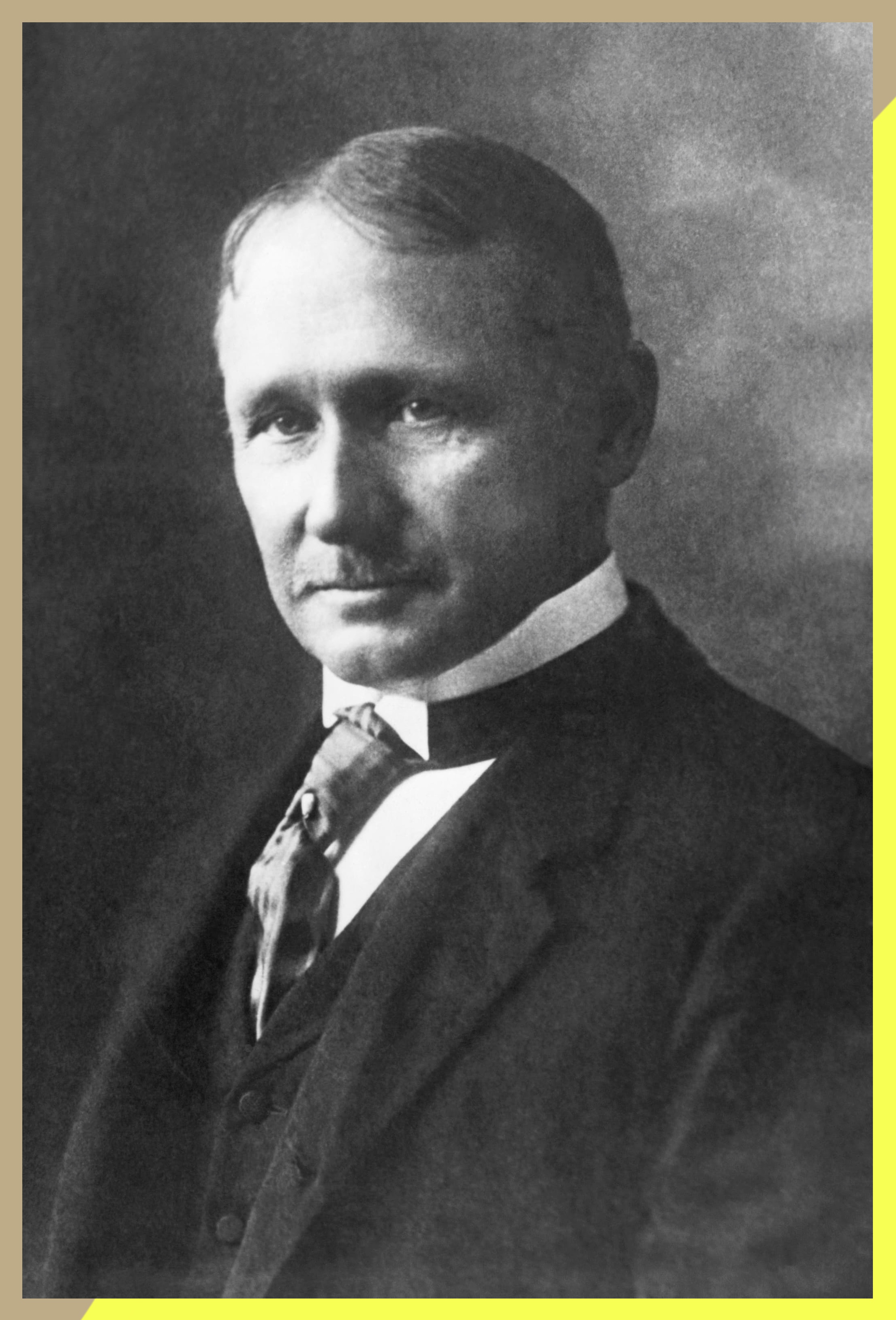

Хоторнский эксперимент

Первый среди них — американский профессор, психолог и социолог Элтон Мэйо. С 1927 по 1932 год он провёл на территории предприятий Western Electric Hawthorne Works в Чикаго серию исследований, вошедших в историю как Хоторнский эксперимент. Мэйо пытался выяснить, как душевное состояние сотрудников и их коммуникация между собой влияют на эффективность рабочего процесса в целом.

В ходе эксперимента он смог обнаружить ряд психологических стимулов, не связанных напрямую с повышением оплаты труда, но способных легко увеличить продуктивность как отдельных сотрудников, так и команды в целом. Среди этих стимулов — проявление интереса и внимания со стороны руководства к работе участника эксперимента, усиление его чувства вовлеченности в процесс и осознание значимости того, что он делает. Также Мэйо был одним из первых, кто заявил, что рабочее место обладает своей культурой, оказывающей огромное влияние на общую эффективность сотрудников.

Несмотря на всю кажущуюся очевидность наблюдений Элтона Мэйо, они были революционны для своего времени, особенно если учесть, что господствующей теорией менеджмента в те годы был тейлоризм, рассматривавший работника как биологический эквивалент токарного станка. Исследования Мэйо помогли многим руководителям увидеть в заботе о своих подчиненных не форму благотворительности, а инструмент повышения производительности.

Переход к более этичным формам управления поставил перед менеджерами двадцатого века множество новых вопросов, ответом на один из которых стал тимбилдинг.

Малые пророки тимбилдинга

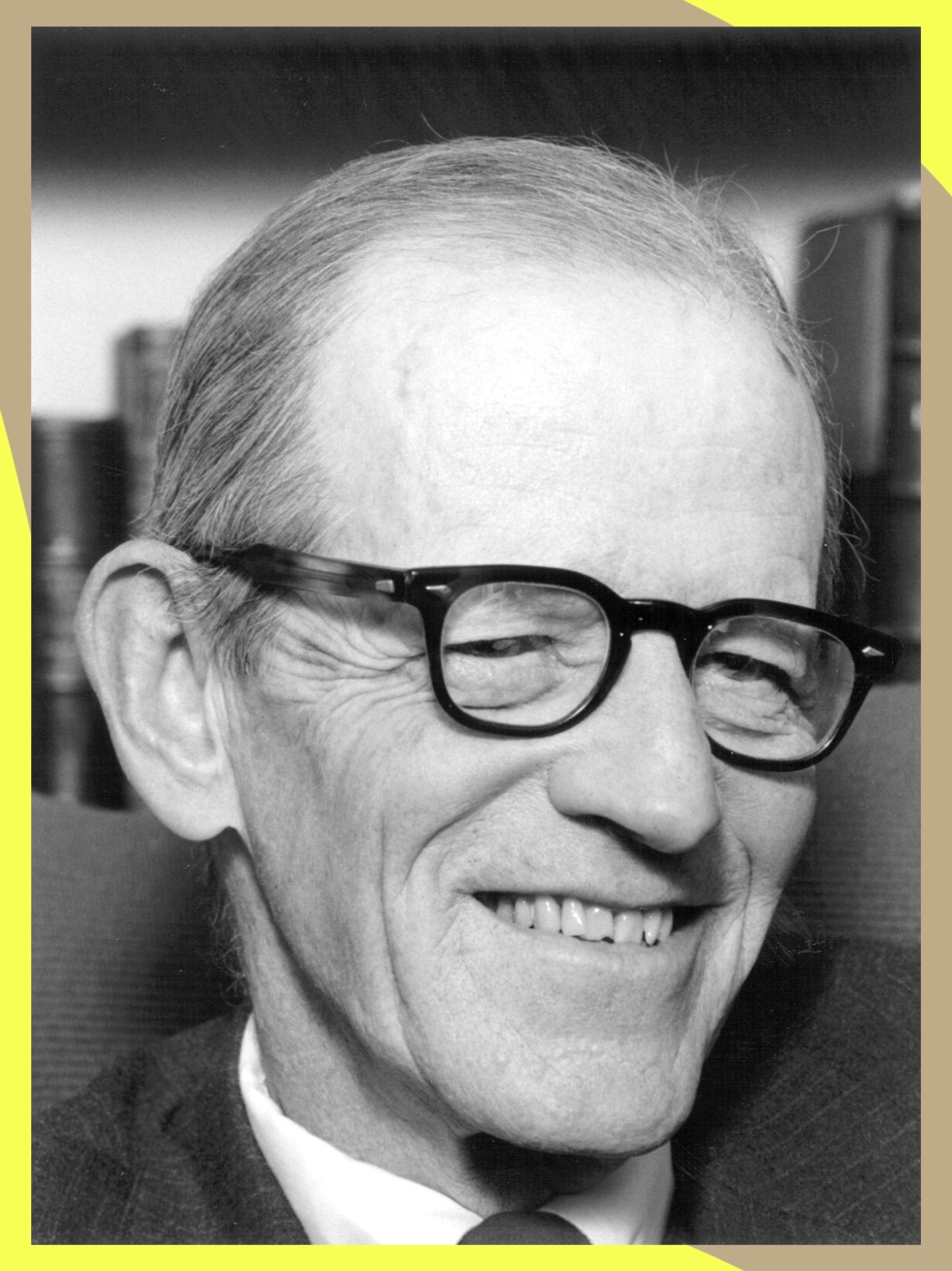

Двумя "малыми пророками" современного тимбилдинга стали американец Брюс Такман и англичанин Реймонд Белбин.

Первый разработал FSNP — теорию естественных стадий развития команды. С точки зрения Такмана, каждая команда проходит через пять неизбежных стадий развития: формирование, конфликт, нормализация, функционирование, расставание.

На первой стадии участники группы в основном ориентированы друг на друга и заняты поиском взаимовыгодных стратегий взаимодействия. На второй, по мере сближения, начинаются межличностные конфликты, вызванные психологическими особенностями различных участников команды. На третьей стадии отношения между членами группы налаживаются, формируются устойчивые правила коммуникации. На четвёртой команда достигает максимума своей эффективности: роли внутри коллектива окончательно распределяются, начинается стандартный рабочий процесс. Пятая стадия — наиболее драматичная, ведь именно в ходе неё участники группы постепенно теряют интерес к общему делу и покидают команду.

Стоит отметить, что Такман не только описал стандартные этапы развития рабочих коллективов, но и разработал ряд практических рекомендаций для руководителей о том, как пережить с наименьшими потерями каждый из этих этапов. Также он предложил ряд решений, позволяющих перезапустить цикл и вернуться от пятой, фатальной стадии обратно к четвёртой — наиболее продуктивной.

Второй исследователь, Реймонд Белбин, создал теорию ролевого распределения. Она подразумевает, что существует восемь социальных ролей, каждая из которых соответствует определённому типу человеческой натуры. По мнению Белбина, ни одной хорошей команде не обойтись без:

- генератора идей, отвечающего за креатив и инновации;

- контроллера — въедливого аккуратиста, который ищет ошибки и поддерживает дисциплину внутри группы;

- собирателя идей — аналитика, находящегося в вечном поиске новых решений, уже взятых на вооружение кем‑то другим;

- мотиватора — души команды, человека, способного вдохновлять и при необходимости примирять своих товарищей;

- реализатора — строгого исполнителя, чётко и своевременно выполняющего любое поручение;

- стратега-аналитика — того, кто занимается отбором, критикой и модернизацией предложений, поступающих от остальных членов команды;

- координатора — того самого человека, который будет принимать окончательные решения и распределять задачи между участниками команды;

- педанта — высококвалифицированного специалиста, крайне погруженного в свою сферу, его глубочайшие познания и редкие навыки необходимы для решения задач, наиболее сложных с технической точки зрения.

С точки зрения этой теории, для успешной работы любому коллективу требуется не только наличие в нём носителя каждой из указанных выше ролей, но и поддержание между ними здорового баланса.

Хотя на первый взгляд может показаться неочевидным, как идеи Белбина и Такмана связаны с совместными выездами на природу и организацией квестов для коллег, но их труды оказали огромное влияние на формирование теории тимбилдинга в 1980-х. Ведь и для выявления ролевых моделей сотрудников, и для преодоления наиболее сложных этапов формирования коллектива игра подходит ничуть не хуже, чем рабочий процесс.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Ещё одно знаковое имя в истории тимбилдинга принадлежит французскому офицеру Жоржу Эберу — создателю верёвочного курса. Прошедший через множество африканских экспедиций, этот француз-авантюрист разработал набор увлекательных упражнений, по всей видимости, вдохновлённый культурой туземных народов. За свою историю верёвочный курс пережил немало трансформаций, но его суть всегда оставалась неизменной — групповой альпинизм с прохождением высоких, но преимущественно горизонтальных поверхностей. И хотя Эбер изначально разрабатывал его для французской армии, эту практику быстро взяли на вооружение частные компании. Благодаря им верёвочный курс стал одним из первых тимбилдингов в привычном для нас понимании этого слова.

В 1977 году вышла книга Уильяма Дайера, которая так и называлась — «TeamBuilding». Именно в ней тимбилдинг впервые был осмыслен как единая концепция.

С 1980-х годов тимбилдинги начали свое победоносное шествие по планете. Начав с частных компаний западного полушария, они постепенно проникли в Европу, а затем и дальше на восток. Сегодня тимбилдинг — уже не экзотика в наших широтах, а органичная часть российской корпоративной культуры. И хотя в большинстве стран Азии ему пока не удалось добиться столь же значительных успехов, мы не сомневаемся, что это всего лишь вопрос времени. Ведь пока будут люди, которым нужно работать в команде, будет и потребность в новых решениях.

Редакция

Что ты думаешь об этом материале? Поделись своим мнением:

1 комментариев

Очень крутая статья, спасибо!